Ван Мин (кит. 王明, англ. Wang Ming), настоящее имя Чэнь Шаоюй (кит. 陳紹禹) (1904 – 1974). Китайский революционер, партийный и государственный деятель, стоявший у истоков возникновения Коммунистической партии Китая.

В 1930-е годы возглавлял ее центральный комитет, впоследствии активно выступал против политики Мао Цзэдуна. В 1956 году уехал в СССР, где прожил до конца жизни.

Фотография Ван Мина из книги «Чэнь Шаоюй (Ван Мин). Избранные речи и статьи на тему: за спасение родины»

Ван Мин выписал как кредо для себя и всей семьи слова К. Маркса: «В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам».

СССР стал второй родиной для Ван Мина. Впервые он приехал в Москву в ноябре 1925 года для учебы в Коммунистическом университете трудящихся Китая им. Сунь Ятсена, где изучил русский язык и марксистско-ленинскую теорию.

В следующие десять лет неоднократно возвращается в Москву, сначала работая в уже упомянутом Университете, впоследствии возглавляя делегации КПК при Коминтерне, став членом исполкома этой организации.

В Китае в 1931 году после ареста генерального секретаря ЦК КПК Сян Чжунфа, Ван Мин становится исполняющим обязанности генерального секретаря партии, в 1934 году на пятом пленуме ЦК КПК шестого созыва его избирают членом Постоянного Комитета Политбюро ЦК.

В 1935 году пост главы Военного совета ЦК КПК получает Мао Цзэдун и с этого момента он концентрирует власть в своих руках. Ван Мин в это время в Москве, работает в Коминтерне. В 1937 году по поручению Сталина и Димитрова, он возвращается в Китай и с этого момента противостояние между Ван Мином и Мао усиливается.

Ван Мин критикует политику и идеологию Мао Цзедуна, но у него начинаются проблемы со здоровьем, возникают подозрения об отравлении. Эта борьба продолжается как в Китае, так и впоследствии в СССР, куда Ван Мин в итоге вынужден был уехать ради сохранения своей жизни, хотя его здоровье уже было изрядно подорвано.

Ван Мин последовательно выступал за сотрудничество между КНР и СССР, и многое делал для этого до самой своей смерти.

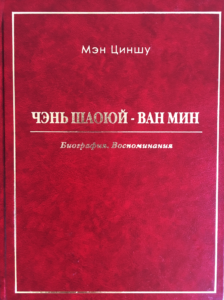

Выдержки из книги Мэн Циншу «Чэнь Шаоюй — Ван Мин. Биография. Воспоминания»

Чэнь Шаоюй (Ван Мин) родился 9 числа 4-го месяца по лунному календарю (23 мая по новому стилю) 1904 г. в городке Цзиньчжай уезда Люань провинции Аньхуэй в семье бедного учителя и служащего магазинчика. Цзиньчжай в то время был маленьким городком уезда Люань. По преданию, во времена династии Сун (960-1276 гг.) одна женщина-полководец во главе своих войск выступила на отражение чужеземному нашествию и, проезжая через это место, уронила шпильку. Отсюда, городок раньше назывался «Цзиньча» («Золотая шпилька»); потомки вместо «Цзиньча» стали произносить «Цзиньчжай» («Золотая крепость»).

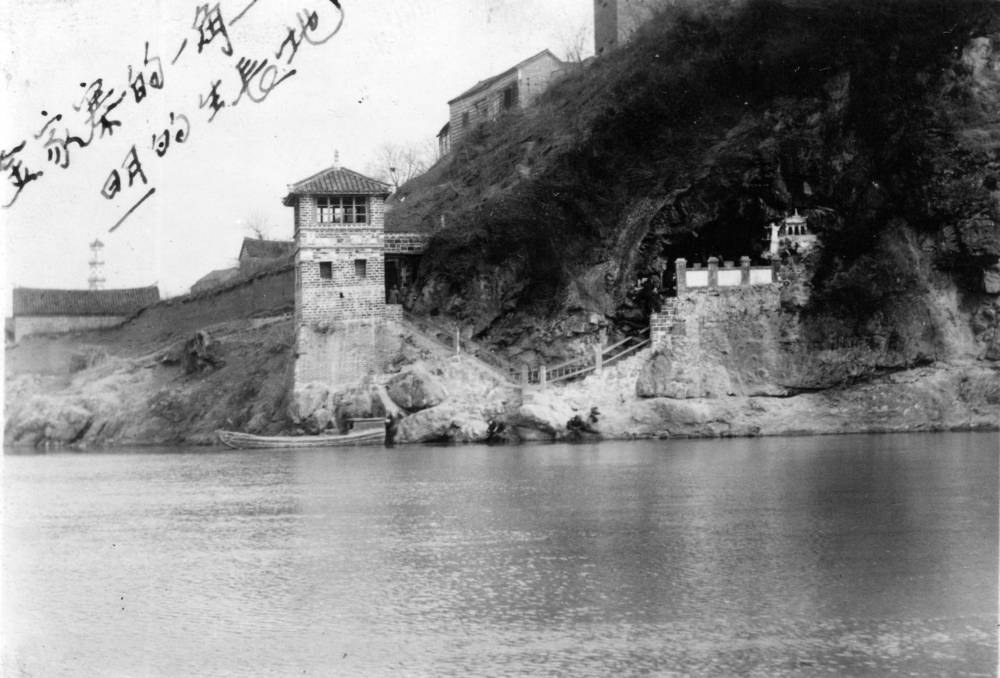

Цзиньчжай, угол «Нижней пристани» на реке Шихэ (фото 1937 г.). Здесь Шаоюй жил с семьей с 7-летнего возраста. Этот район в 1956 году был затоплен под акваторию Мэйшаньского водохранилища

Хотя в Цзиньчжае производилось многое, но жители его в подавляющем большинстве своем жили очень бедно. Семья Шаоюя не была исключением. К моменту его рождения его дед, Чэнь Хэнчжун (по прозвищу Юйтин), уже больше 20 лет был сельским учителем, занимался также ремеслом — изготовлял бумажные фонари. Отец Шаоюя, Чэнь Цзявэй (по прозвищу Пиньчжи) уже много лет служил продавцом в магазинчике. Двое младших братьев и три младших сестры отца были еще малы, а доходов деда и отца не хватало на содержание семьи из 8 человек.

С 8 лет Шаоюй принимал участие в труде домашних. Помогал, например, родителям принимать клиентов, занимать деньги взаймы, относить вещи в заклад. А к новогодним праздникам писал на продажу «парные надписи», что давало какую-то прибавку к доходу семьи.

Каждый год в течение всего декабря-месяца по старому стилю, он писал ежедневно до глубокой ночи, при этом сестры помогали ему размалывать тушь и протягивать бумагу. Его детские руки краснели, пухли и трескались от холода, но он все равно должен был писать, ибо продать надписи можно было только до наступления Нового года. С 9 лет он начал сочинять стихи и песенки.

Родители Шаоюя считали большим несчастием то, что они сами были малообразованны. Но в старом обществе для детей из бедных семей получить образование было действительно труднее, чем подняться в небеса! Тем не менее, экономя, как могли, на еде и бытовых нуждах, они сумели дать Шаоюю возможность с 5 до 15 лет, в течение 7 из этих 10 лет, проучиться в частных классах. Перерывы в учебе за это время случались из-за эпидемии чумы или когда не было денег для оплаты учителю.

Учить писать иероглифы начинали таким методом: сначала учитель учил учеников «рисовать по красному», то есть, учитель писал иероглифы красной тушью, а ученики закрашивали их черной тушью. Через два месяца переходили к письму по клеткам — учитель писал иероглифы в расчерченных клетках, а ученики писали по ним сверху на тонкой бумаге. Еще через некоторое время начинали писать через клетку: учитель вписывал иероглифы в клетки, но через одну, а ученики вписывали в оставленные свободными клетки те же иероглифы, что рядом от руки учителя. Только после освоения письма «через клетку», разрешалось самостоятельно тренироваться — писать иероглифы. При этом подражали образцам из специальных альбомов, упражнялись в письме иероглифов различных стилей и размеров.

«В первый же день, когда мы со старшей сестрой пришли на учебу, мы заметили на квадратном столе учителя красную ступку для туши, стойку и банку для кисточек, бумагу и т.п. Но не только это. Там лежали также три деревянные рейки разных размеров и вязанка из десяти с лишним веток желтого гибискуса. Сестра тихо сказала мне: — Смотри! Сколько реек и веток, — стало быть, этот учитель часто бьет!

И в самом деле, учитель определил такие правила:

- за каждый неверно написанный иероглиф — три удара рейкой по ладони;

- за каждый неверно прочитанный иероглиф — два удара рейкой по ладони;

- за невыученный или неправильно выученный урок наизусть — от трех до шести ударов желтой веткой.

В 11 лет Шаоюй вместе с бабушкой (матерью отца) прожил несколько месяцев в семье ее родителей, которые носили фамилию Цзэн и проживали в Динцзяпу, на берегу реки. На том берегу жили десятки семей с фамилией Цзэн — крестьяне-бедняки.

Земли у них было мало, прокормиться было невозможно и большинство из них работало еще носильщиками на пристани, на перевозках товаров.

Во всех семьях питались жиденькой кашицей, одежда покрыта заплатами, дома покосившиеся и убогие.

Вернувшись к себе, Шаоюй спросил мать:

— Отчего крестьяне такие бедные?

Мать ответила:

— В Цзиньчжае есть поговорка: «Не убьешь бедняков – не станешь богачом». Так что, богаты только те, кто убивает бедных!

Шаоюй довольно долго общался с дедом и бабушкой, с отцом и матерью. Все они неизменно осуждали людей, владевших деньгами и властью. В то же время они всячески помогали тем, кто был еще беднее и жил еще хуже — старым, больным, одиноким, сиротам.

Вспоминая о своем детстве, Шаоюй рассказывал:

«Бабушка и мама много рассказывали мне разных историй. А я часто пел им по песенникам. Когда в ходе рассказов или пения встречались императоры, вельможи, чиновники-взяточники, помещики-мироеды и прочие злодеи, они говорили мне: «Юйчик, когда вырастешь, не бери примера с таких людей!» А когда рассказывалось или пелось о благородных смельчаках, наказывавших богачей и помогавших бедным, жертвовавших собой ради спасения других, они говорили: «Вот, Юйчик, у них учись!»

Эти наставления старших оставили во мне глубокий след. Мне было 7 лет, когда произошла Сияьхайская революция. Весть о Учанском восстании и падении цинского монарха дошла и до Цзиньчжая. Люди труда восприняли ее с радостью: «Теперь при встрече с чиновником не нужно больше бить челом и называть его господином». Многие цзиньчжайские парни ушли в революционную армию, на войну против Юань Шикая и бэйянских милитаристов.

Шаоюй вместе с Шэн Цзэминем, Чжан Вэньтянем и другими были первой группой студентов, прибывших в Московский университет им. Сунь Ятсена. Сразу же у них начались занятия. Но официально Университет начал свою работу 14 марта 1926 г., в день второй годовщины со дня смерти Сунь Ятсена.

Вскоре Шаоюй был избран членом бюро комсомольской ячейки, ответственным за пропаганду (Шаоюю было 21 год, и он состоял одновременно в комсомоле, из которого вышел только во второй половине 1927 г.). В течение полгода (1926 г.) он помогал Университету в издании учебных пособий на китайском языке стеклографическим способом, поскольку этим производством тогда занималась только одна женщина по фамилии Марченко, которая не успевала отпечатывать всю продукцию. В декабре 1925 г. Шаоюй начал изучать русский язык. Спустя 4-5 месяцев он, продолжая учебу, уже работал переводчиком.

Однажды (в мае или июне 1928 г., за несколько дней до открытия VI съезда КПК) вечером, часов в 7, приехал Сталин. Поужинал вместе с делегацией КПК. Беседа началась в 8 часов вечера … Беседа закончилась в 8 часов утра следующего дня. Сталин поинтересовался, остались ли еще какие-нибудь вопросы и сомнения; если есть, то можно задавать их дальше. Все говорили, что больше нет вопросов.

Сталин сказал:

— Проголодались? Пора подкрепиться.

Затем добавил:

— Голубев (псевдоним Шаоюя), такому переводчику, как Вы, надо дать Орден Ленина.

Цюй Цюбо, знающий русский язык, услышав эти слова, засмеялся и сказал:

— Да, правильно, товарищ Сталин.

— Перевод — техническая работа. Не стоит говорить. – Сказал Шаоюй.

— Что Вы! — Возразил Сталин, — перевод далеко не техническая работа.

Однажды в октябре 1928 г. переутомившийся Шаоюй не мог работать, отдыхал на своей койке. Вдруг кто-то пришел и сообщил, что Юй Фэй (член делегации КПК в ИККИ) разражается сердитыми криками в Восточном отделе Коминтерна, требуя непременно Чэнь Шаоюя как переводчика. Он не желал для этого ни Шэн Цзэминя, ни кого бы то ни было другого. Берман проживавший с Шаоюем в одной комнате, объяснил:

— Голубев действительно болен. Вчера лег, даже не поужинав. И сегодня еще не завтракал. Но Юй Фэй не унимался, требовал Шаоюя и только. Шаоюй вынужден был отправиться в Восточный отдел Коминтерна. Увидев его, Юй Фэй разразился бранью:

— Как такой молодой человек мог заболеть?! По-моему, ты просто заносишься! … Заболел? Умер бы, все равно обязан был прийти! Может быть, ты не хочешь работать переводчиком? Заставим тебя всю жизнь быть переводчиком!

Шаоюй, однако, начав переводить, вскоре почувствовал головокружение и не смог переводить дальше. Услышав ругань Юй Фэя, пришли Миф и Цюй Цюбо, поинтересовались, в чем дело. Шаоюй хотел объяснить, но не смог закончить фразу и упал в обморок. Миф уложил его в своем кабинете отдохнуть. Врач, осмотрев его, определил сердечную недостаточность вследствие переутомления. Это был первый диагноз о неврозе сердца.

Весной 1931 г. (уже после IV Пленума ЦК КПК 6-го созыва), когда объявили денежную награду за поимку Шаоюя и других руководителей ЦК, нам часто приходилось по два-три раза в день менять местожительство, чтобы избавиться от слежек и преследования. Однажды мы поселились на улице Синься в маленьком монашеском доме (верхняя его часть сдавалась в наем). Три монахини днем облачались в буддистские рясы, стучали в «деревянные рыбки»», а ночью, намазанные и напудренные, принимали «клиентов». Мы жили у них на втором этаже, из-за производимого ими шума не знали покоя, задумали переселиться. Как раз в это время пришел Чэнь Гэн. Он сразу сказал:

— Почему вы поселились здесь? Тут шпана всякая шныряет. Затем, понизив голос, он продолжал:

— Товарищ Шаоюй, сегодня я пришел охранять вас. А когда год назад я навестил Вас в той маленькой гостинице, где Вы жили, я имел задание вовсе не охранять Вас. Наоборот, Лисань приказал мне отвести Вас в «большой дом» нашего отдела. Теперь Вы уже знаете, что за место этот «большой дом»? Туда можно только войти, но оттуда нельзя выйти!

… даже Мао Цзэдун в то время в своих выступлениях на различных собраниях и в личных беседах не мог не признавать открыто: «У товарища Ван Мина две большие заслуги перед партией: во-первых, — руководил борьбой против линии Ли Лисаня, во-вторых, — выдвинул политику антияпонского национального единого фронта».

Одновременно он особо подчеркивал: «Выдвинутая товарищем Ван Мином политика антияпонского национального единого фронта является великим открытием. Без этой политики наша партия и Красная армия не могли бы преодолеть трудные условия в северной части провинции Шэньси. Без этой политики не было бы антияпонской войны всего китайского народа».

Однако, когда Мао Цзэдун проводил «Кампанию по упорядочению стиля» (1941-1945 гг.), направленную на фальсификацию истории КПК, на борьбу против ленинизма, Коминтерна, Советского Союза и КПК, он изменил свои взгляды по всем вопросам истории КПК. В это время он уже совершенно беззастенчиво утверждал, что это им была выдвинута политика антияпонского национального единого фронта.

Участники III пленума ЦК КПК 7-го созыва (Пекин, 1950 г.), принявшие «Решение о товарище Ван Мине». Ван Мина не было на пленуме из-за болезни, но ему как члену КПК тоже прислали эту фотографию

В книге Ван Мина «Полвека КПК и предательство Мао Цзэдуна» довольно обстоятельно излагается о том, как с осени 1941 г. до лета 1943 г. Мао Цзэдун через Ли Фучуня направлял лечащего врача Цзинь Маоюэ и много раз подвергал Ван Мина отравлению. А также о том, как с лета 1948 г. до начала 1956 г. направлял лечащего врача Хуан Шуцзэ и других несколько раз подвергал Ван Мина отравлению. У нас сохранилось «Заключение» консилиума яньаньских врачей от июня-июля 1943 г. на многих страницах (см. далее приложение: «Заключение»).

13 марта 1942 г. Цзинь Маоюэ принес Ван Мину для внутреннего приема всего 6 таблеток так называемого стрептоцида. У Ван Мина после их приема возникли острые гепатит и холецистит. Я спросила Цзинь Маоюэ:

— Какое лекарство Вы дали Ван Мину?

Он унес оставшиеся таблетки. Надо признать: у нас в то время не было такой высокой бдительности, как у Бай Сини; мы не оставили у себя эти таблетки и не отдавали изрыгнутые Ван Мином при рвоте вещества после приема этого лекарства на анализ. Мы только потребовали созвать консилиум.

А уже летом 1956 г. (спустя 14 лет), в Москве, Ли Фучунь по приказу Мао Цзэдуна приезжал к Ван Мину с целью выяснить: сможет ли Ван Мин поехать на VIII съезд КПК. Его телохранитель нес с собой термос, а он не хотел пить наш чай. Как говорится, на воре шапка горит! О деятельности Ли Фучуня во время «упорядочения стиля» в 40-х годах и позже, имеются и другие материалы.

К счастью, 6 апреля нашли известного в Северной Шэньси врача китайской медицины Ли Динмина. После приема выписанных им лекарств (подробно см. далее: «2» Рецепт, спасший жизнь) у Ван Мина прекратилась рвота (сначала я ему дала чайную ложку, рвоты не последовало; затем дала еще столовую ложку …). Он начал принимать жидкую, а на второй день – уже полужидкую пищу. Пять дней спустя он уже мог есть сидя. Опухшая печень была увеличена на 4 пальца, сократилось до двух. К сожалению, Ли Динмин уехал домой в город Суйдэ и только в конце апреля переехал с семьей в Яньань.

Цзинь Маоюэ, увидев, что состояние Ван Мина после приема китайских лекарств улучшилось, стал ругать нас как «отсталых людей», «верящих в отсталую китайскую медицину».

В середине мая старик Ли Динмин как-то спросил Ван Мина:

— Может ли в будущем случиться война между социалистическими странами?

Ван Мин ответил:

— Нет! Если только они все подлинно социалистические.

— Даже между родными братьями бывают драки! — Возразил Ли Динмин.

- Фаня с родителями, Подмосковье, 1937 г. Через месяц родители улетели в Китай на 13 лет

- Г. Димитров и Р.Ю. Димитрова с сыном Митей, 1937 г.

Я (Фаня Димитрова, дочь Ван Мина и Мэн Циншу) родилась в 1932 г. в Москве. Мои родители, Ван Мин и Мэн Циншу, работали тогда в Коминтерне. Я жила с ними до 5 лет и хорошо помню то счастливое время, как и своих родителей — молодых и жизнерадостных. В конце 1937 г. мои родители вернулись в Китай, где уже шла тяжелая война против японского агрессора. А меня решили пока оставить в Москве. В то время в Советском Союзе находились дети многих китайских коммунистов, в том числе Цюй Цюбо, Чжу Дэ, Гао Гана, Лю Шаоци, Линь Боцюя и других. Здесь же были и оба сына Мао Цзэдуна, которых он по существу бросил на произвол судьбы, а в Советский Союз эти мальчики смогли приехать благодаря заботе и усилиям моего отца Ван Мина. Большинство из этих детей воспитывалось в международном детском интернате в городе Иваново. Со мной же получилось иначе. Димитров и его жена уговорили моих родителей, которыми они очень дружили, оставить меня в их семье. У них тогда уже был полуторагодовалый сын Митя.

Ван Мин был членом Главного правления Общества китайско-советской дружбы. Сразу же после освобождения Пекина, в 1949 г., несмотря на болезни, он выступал с докладами на единую тему «Китайско-советская дружба, внутренняя и международная обстановка и наши задачи» на различных собраниях.

После его доклада на собрании работников пяти центральных политико-правовых учреждений, почтенный Шэн Цзюньжу сказал:

— Товарищ Ван Мин, Ваш доклад очень хороший. Такую постановку вопроса мы слышим впервые.

По аналогичной теме (китайско-советская дружба) Шэн Цзюньжу в иных местах слышал нечто совсем другое: СССР не желает помогать Китаю; советские специалисты работают у нас по найму за наши деньги; Советский Союз получает от сотрудничества двух стран больше выгоды, чем Китай, и т. п.

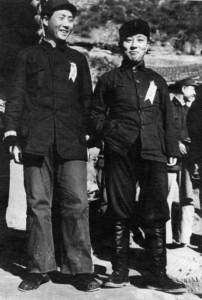

Бо Гу, Ло Жуйцин, Чжоу Эньлай (5-ый), Ван Мин, А. Смедли, Мэн Циншу, Лу Цзинжу (слева направо), Ханькоу, 1938 г.

Ван Мин отмечал, что китайская революция смогла победить «не только потому, что победа Советского Союза над гитлеровской Германией и милитаристской Японией во второй мировой войне создала небывало благоприятную международную и внутреннюю обстановку» для Народно-освободительной армии Китая, «но и особенно потому, что ЦК КПСС и Советское правительство оказали НОАК огромную военно-техническую помощь… Без этой всесторонней, бескорыстной интернационалистской помощи могучего Советского Союза не было бы победы китайской революции в 1949 г.».

Ван Мин с семьей и частью членов и сотрудников КЗП ЦНП на ступеньках главного здания своей резиденции в Пекине, октябрь 1959 г.

Китайская революция проходила пять периодов. Ван Мин внес свой вклад в каждый из них.

Ван Мин умел изложить, устно или на бумаге, глубокие теоретические вопросы четким, простым и понятным языком. Поэтому его выступления и статьи пользовались большой популярностью.

Несмотря на богато накопленные знания, Ван Мин не переставал учиться. Например, в 1947 г. в Хоуганьцюане, помимо работы над проектом Конституции, участия в аграрной реформе, Ван Мин часто читал еще философские труды Гегеля, делая при этом записи по-русски и по-китайски. Играя с товарищами в китайские шахматы, в 9 партиях из 10 он побеждал; заодно он написал записки: «Поговорим об игре в шахматы – к основным моментам шахматной диалектики».

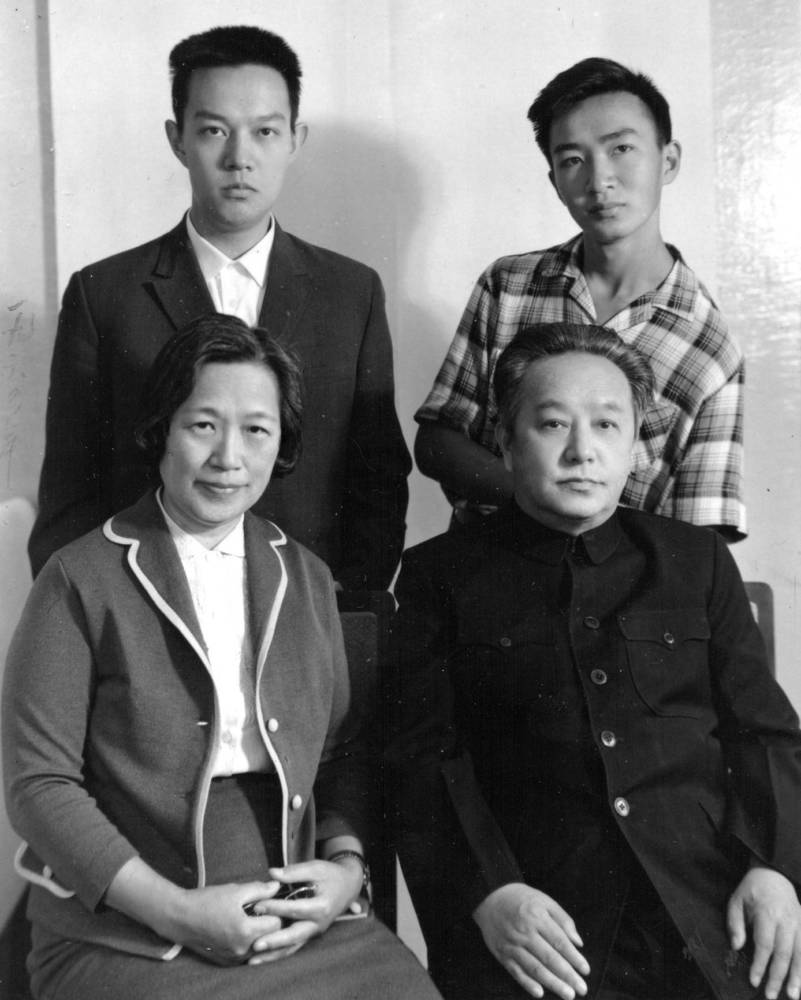

Ван Мин с семьей в день 60-летия (9 число 4-го месяца 1964 г. по лунному календарю — 20.05.1964). Ван Мин никогда не отмечал дни рождения даже дома и не придавал значение точной дате своего рождения по новому стилю, которая была установлена только в 1977 году

Личный характер Ван Мина был именно такой, как он сам в 1968 г. писал в приведенных выше стихах («Автошарж», перевод Г. Ярославцева):

Шестьдесят четыре года

мне исполнилось как раз,

Но души моей порывы

часто юны и сейчас.

И не стыд я ощущаю —

гордость чувствую скорей,

Если жарко бьется сердце

для товарищей, друзей.

Выдержки из книги Мэн Циншу «Чэнь Шаоюй — Ван Мин. Биография. Воспоминания» / Перевод с китайского, редактирование Ван Даньчжи — М.: БФ «Онтопсихология», 2011.